神奈川県の公立高校入試問題について深堀するシリーズ。今回は『社会』です。

地理・歴史・公民、それぞれ知識量が要求される科目です。神奈川県の公立入試ではどのように出題されるのでしょうか。このページでは社会の入試問題について解説していきたいと思います。

簡単?難しい? 学力検査・社会の問題

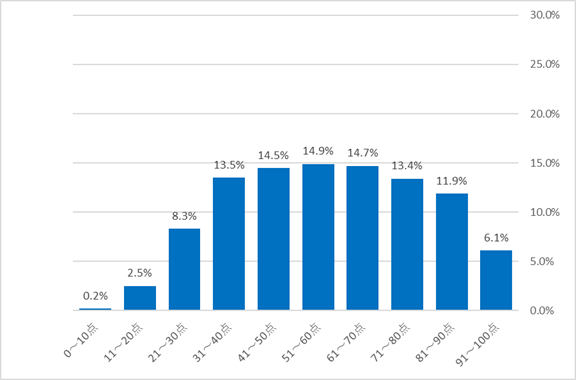

社会の受験者平均点については、数年前まで国語に次ぎ2番目に高い点数でしたが、難化傾向が続き、得点源としにくい入試になってきています。しかし、令和7年入試では理科・数学が難化傾向となった一方で、バランスを取る形で社会は易化しました。知識を要求する問題が多いですが、問題1問を解答するために必要な知識が多い点が難易度を上昇させている理由であるように感じます。

一方、受験生の得点分布は幅広いため、実力の差が出る科目とも言えます。正答率が高い問題もあるため、着実に取れる問題を取りこぼさないのが第一です。

学力検査 平均点の推移

(参考資料:『神奈川県公立高等学校入学者選抜 学力検査結果』)

令和7年度入試・得点分布(社会)

(参考資料:『神奈川県公立高等学校入学者選抜 学力検査結果』)

どんな問題が出るの? 大問ごとの出題内容

問1 地理分野(世界地理)

世界地図の一部を題材に、地形や気候などの知識が問われます。

メインは地理分野の知識ですが、歴史分野との融合問題や資料の読み取りに関する問題が1~2問出題されます。

問2 地理分野(日本地理)

日本地理に関する内容が題材となる大問です。地形図の読み取りや雨温図の理解が出題されます。

加えて、グラフや表から数的な内容を読み取る問題もあり、知識を問う問題と比べると正答率が低めの出題になっています。

選択肢に歴史知識が含まれている問題も出題される場合があり、対応力も求められます。

問3,問4 歴史分野

各時代の主要な出来事に関する出題です。問3では古代~江戸時代,問4では明治以降の近代が題材となっています。

出題の方法は時系列の並べ替えや資料の穴埋めなど幅広いです。

令和6年入試では問3(イ)で出題された問題(20世紀前半の歴史事項についての正誤問題)が正答率27%となりました。直近3年で正答率が30%を割り込んだ問題は、この問題とこの後の問6(エ)の2問だけです。

問5,問6 公民分野

問5は経済分野から、問6は政治分野からの出題です。

知識を活用して思考する問題が多いです。

特に為替に関する問題は苦手とする人が多いためか、令和6年入試での出題では正答率は30%と難しめの出題が多い印象です。

また、令和6年入試では問6(エ)の最高裁判所と三権分立に関する資料の読み取り問題は正答率が28%と、問3(イ)に次ぐ難易度となりました。

問7 特定の地域に関する混合問題

特定の地域を題材に地理・歴史・公民の各分野から出題されます。

題材となる地域は特に傾向は無く、資料の読み取りが中心に出題されます。

まとめ

社会科の入試問題の特徴としては、次の2つが挙げられます。

・1問に必要な知識量が多い

・資料を読み取る力が要求される問題が多い

知識面については学校教科書の知識の理解はもちろん、語句を正しく説明できるように意識して学習をしていきましょう。

資料を読み取る力については、こちらも学校教科書に掲載されている資料にも目を通し、普段から資料が何を示しているのかを理解するのが良いと思います。その上で、他府県の入試問題や類題を解くことで、さまざまな出題パターンに慣れていくことが重要です。

多摩英数進学教室では神奈川県公立高校入試における学力重視型の新入試制度に対応するべく、

①徹底した内申対策 ②5科目完全指導による受験対策

の2点を大きな軸として指導を行っています。

①内申対策

各中学校のテスト範囲に完全対応しています。テスト実施日の約2週間前からテスト範囲・テストスケジュール別の特別授業を展開し、通常の通塾日以外にも対策を組むことにより、内申の評価基準において圧倒的な重要度を占める定期テストの得点アップを狙います。

②受験対策

英数国の主要3科目はもちろんのこと、軽視されがちでありながら入試において非常に差が出る科目である理社も含めた完全5科目指導により、得点力を養います。11月頃には3年次の学習内容を終了し、直前である12・1・2月にはより受験に特化した授業に移行し、志望校合格をより確実なものにしていきます。

お問い合わせはこちらから!