高校入試制度についてまとめるコラムページ

今回は公立高校入試の『共通選抜』についてです。

2024年度入試より選考方法が一部変更になりましたので、改めて確認をしていきたいと思います。

神奈川県公立高校入試の選考方法

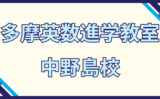

神奈川県の公立高校入試は主に「調査書の評定」,「学力検査(及び特色検査など)」,「各教科の『主体的に取り組む態度』」を『S値』と呼ばれる得点にして合否を決める制度となっています。

また、選考には『第1次選考』,『第2次選考』の2つがあり、S値の算出方法が異なります。

(神奈川県HP 公立高等学校入学者選抜選考基準『選考の方法と選考基準の見方』より引用)

とかなり複雑な計算式になっています。

定員の90%が決まる 『第1次選考』

定員のほとんどがこの選考で決まります。

第1次選考では『内申書の評定』,『学力検査』,(一部学校は)『特色検査』によってS値(1次選考のS値は『S1値』と呼ばれています)が決まります。

残りの10%が決まる 『第2次選考』

第2次選考では『学力検査』,(一部学校は)『特色検査』そして,内申書の評定の代わりに『内申書の「主体的に学習に取り組む態度」の評価』によってS値(2次選考のS値は『S2値』と呼ばれています)が決まります。

a値?,b値?… S値を決める値

A値(a値) 内申書の評定

A値は内申書の評定です。

神奈川県では「2年の評定(45点満点)」+「3年の評定(45点満点)」×2の135点満点です。

このA値を100点満点に換算したのがa値です。

B値(b値) 学力検査の得点

B値は内申書の評定です。

神奈川県では5科目(各科目100点満点)の試験が行われ、B値の満点は500点です。

このB値を100点満点に換算したのがb値です。

C値(c値) 「主体的に学習に取り組む態度」の評価の得点

C値は内申書の「主体的に学習に取り組む態度」の評価を点数化したものです。

第2次選考で使用される値で、3年の各科目の「主体的に学習に取り組む態度」が対象となっています。

各科目の「主体的に学習に取り組む態度」の評価を「評価A=3点」,「評価B=2点」,「評価C=1点」とし、27点満点でC値が算出されます。

このC値を100点満点に換算したのがc値です。

D値(d値) 特色検査の得点

D値は特色検査の得点です。

TOP校など一部の学校では、学力検査とは別に特色検査と呼ばれる試験が実施されます。

特色検査の形式は筆記試験・面接など学校によって異なります。

この試験結果を100点満点にしたものがd値です。

f値・g値・h値・i値 S値に換算するときの比率

これらの数値は「どの項目をどれくらい重視するか」の比率です。

f値:内申書の評定(a値)の比率

g値:学力検査 (b値)の比率

h値:「主体的に学習に取り組む態度」の評価(c値)の比率

i値:特色検査(i値)の比率

これらの比率は学校によって異なりますが、以下のようにルールが設定されています。

<第1次選考>

f(内申の比率)+g(学力検査の比率)=10となるようにする。

<第2次選考>

g (学力検査の比率)+i(「主体的に~」の評価の比率)=10となるようにする。

※i値は1~5の間で設定する。

これらのルールに従い、特色検査が無い学校は1000点満点,特色検査がある学校は1100~1500点満点でS値が決定します。

※かなり複雑ですが…

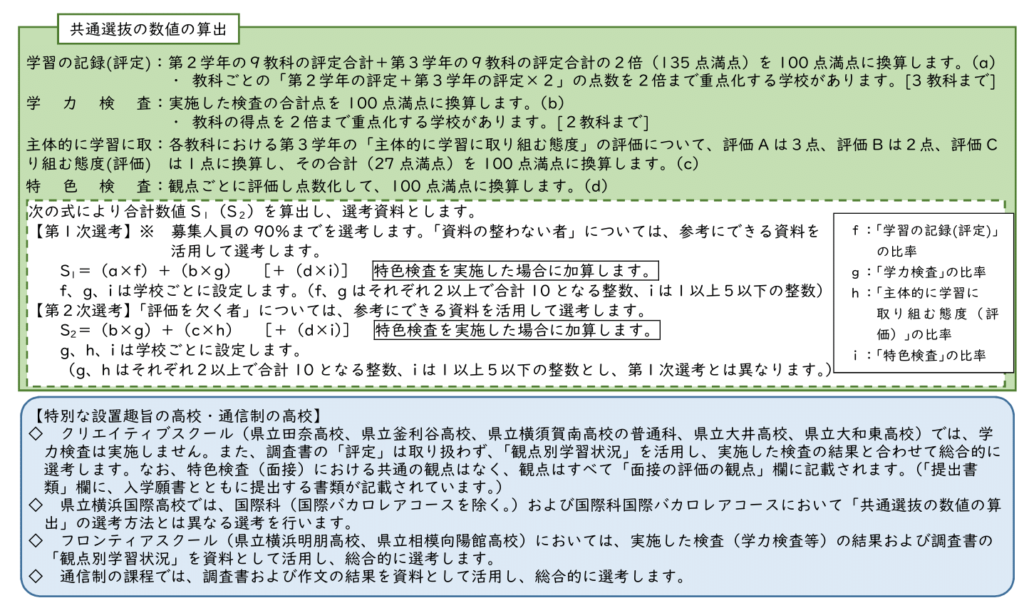

f値,g値,i値,j値は、「それぞれの項目を何百点満点にするか」を表すもの と考えるとわかりやすいです。

例.

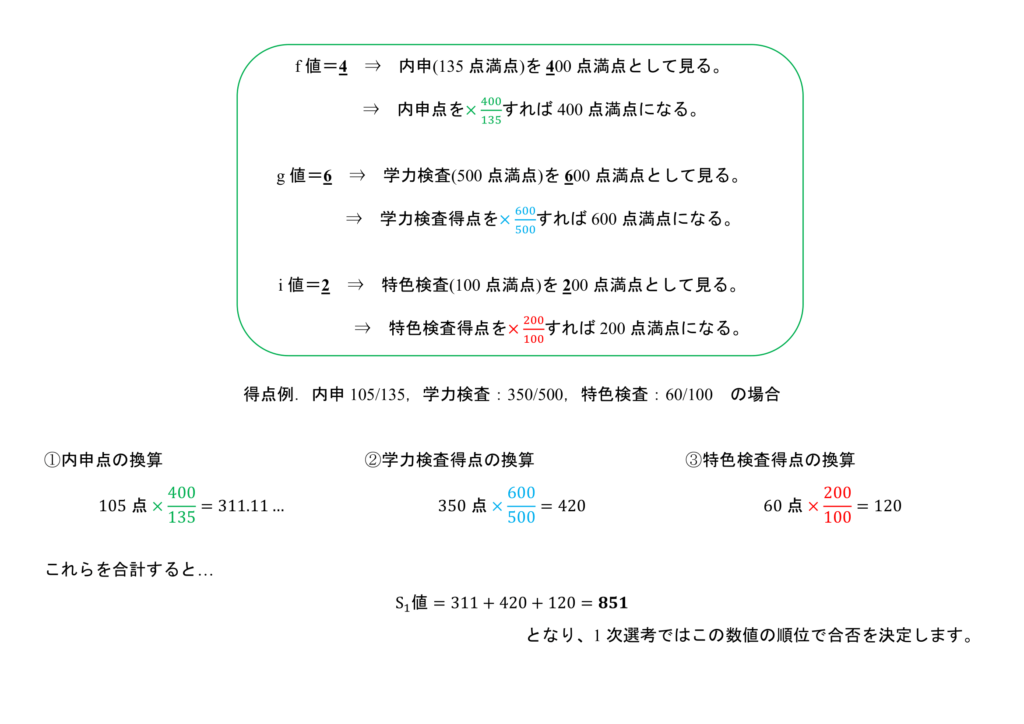

2024年度 多摩高校の場合(1次選考 f値(内申)=4,g値(学力検査)=6,i値(特色)=2)

ポイント 内申が1違うと…?

1次選考において、内申点と学力検査の比率が異なれば、「内申を挽回するのに必要な得点」も変わってきます。

まとめ

入試制度を理解することは受験をするうえで重要です。しかしS値の計算方法までは理解をする必要はないと思います。入試制度をおさえるにあたって

- どのタイミングの内申が使われるのか。

- 内申と学力検査はどのくらいの比率で見られるのか。

の2点はとても重要ですので、しっかり把握しておきましょう。

多摩英数進学教室では神奈川県公立高校入試における学力重視型の新入試制度に対応するべく、

①徹底した内申対策 ②5科目完全指導による受験対策

の2点を大きな軸として指導を行っています。

①内申対策

各中学校のテスト範囲に完全対応しています。テスト実施日の約2週間前からテスト範囲・テストスケジュール別の特別授業を展開し、通常の通塾日以外にも対策を組むことにより、内申の評価基準において圧倒的な重要度を占める定期テストの得点アップを狙います。

②受験対策

英数国の主要3科目はもちろんのこと、軽視されがちでありながら入試において非常に差が出る科目である理社も含めた完全5科目指導により、得点力を養います。11月頃には3年次の学習内容を終了し、直前である12・1・2月にはより受験に特化した授業に移行し、志望校合格をより確実なものにしていきます。

お問い合わせはこちらから!